Когда речь заходит о древней истории человечества, о становлении рода Homo и его предков, ключевым оказывается вопрос времени. Любая находка (будь то окаменелая кость, каменный орудий или следы стоянки) приобретает смысл лишь тогда, когда мы знаем её возраст. Без датировки невозможно построить последовательность событий, выявить причинно-следственные связи и восстановить картину эволюции. Методы датирования в этом смысле становятся своеобразной «нитью Ариадны», которая выводит исследователя из лабиринта разрозненных фактов.

Современная наука располагает целым арсеналом таких методов (подробнее есть у меня на канале). Их принято делить на относительные и абсолютные.

Да, и такое относится к истории

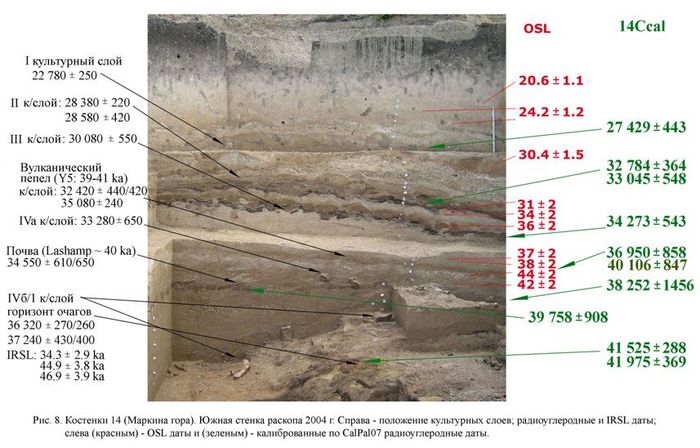

Классическим и древнейшим из них является стратиграфия — наука о напластованиях горных пород. Её основной принцип прост: чем глубже слой в земле, тем он древнее, чем ближе к поверхности — тем моложе. Однако реальная картина часто сложнее: природные катаклизмы, деятельность рек, оползни и даже деятельность древнего человека могут перемещать предметы, нарушая порядок залегания. Поэтому стратиграфия требует осторожного применения и сопоставления с другими данными.

Не менее важен типологический метод. Он основан на сравнении культурных артефактов: орудий, керамики, украшений. Если в разных местах археологи находят предметы одинакового стиля и уровня обработки, они заключают, что эти слои примерно современны. Наиболее проработанные типологические ряды позволяют иногда датировать находки с удивительной точностью — вплоть до десятков лет. Для биологических остатков типология работает хуже, ведь эволюционные изменения живых организмов куда медленнее, чем смена культурных традиций. Тем не менее биостратиграфия, изучающая последовательное изменение фауны и флоры, тоже играет важную роль: по составу ископаемых животных можно определить возраст слоя, где они найдены.

Относительные методы дают последовательность событий, но не абсолютные даты. Они очерчивают «рамку», в которую нужно вписать точные числа.

Именно для этого существуют абсолютные методы, позволяющие определить возраст образца в годах. Главный их класс — радиометрические методы, основанные на явлении радиоактивного распада. Каждый радиоактивный изотоп превращается в другой со строго известной скоростью, измеряемой периодом полураспада.

Самый известный из них — радиоуглеродный метод. Он применяется к органическим остаткам — костям, древесине, тканям — и позволяет датировать материалы возрастом до 30–40 тысяч лет. Для более древних находок он уже не годится, но именно он стал фундаментом для археологии каменного века и изучения древней истории человечества последних тысячелетий.

При радиоуглеродном методе чрезвычайно важна чистота образцов, потому что любая чужеродная органика может существенно испортить датирование

Другие радиометрические методы охватывают куда большие хронологические горизонты.

Обратите внимание: Ученые Пермского Политеха разработали инновационный тренажер для безопасного обучения электриков в виртуальной реальности.

Калий-аргоновый и аргон-аргоновый методы используются для датирования вулканических пород возрастом в сотни тысяч и миллионы лет. Уран-свинцовые методы позволяют определить возраст минералов и костей. Эти подходы и стали основой современной палеоантропологии, ведь именно они дают возможность узнать, сколько десятков или сотен тысяч лет тому назад жил найденный предок человека.Однако радиометрией дело не ограничивается. Существуют и иные методы. Один из самых точных — дендрохронология, датирование по годовому приросту колец деревьев. В идеальных условиях (например, в сухом климате) по серии колец можно построить непрерывные «летописи» древесины длиной в тысячи лет. Эти данные используют не только археологи, но и климатологи, восстанавливая изменения погоды и катастрофы прошлого.

Есть и другой метод — исследование ленточных глин, формирующихся на дне северных озёр. Год за годом планктон откладывает на дно слои разной толщины, и по их числу можно отсчитывать годы с ювелирной точностью. Но для антропогенеза эти методы почти неприменимы: слишком коротки временные интервалы, да и условия их формирования редко совпадали с ареалами обитания древних гоминид.

На метод ленточных глин весьма поход дентрохронологический метод датирования. Вот для примера спил дерева со шкалой

Наука не стоит на месте. В последние десятилетия получили развитие более тонкие методы: электрон-спин-резонанс (ESR), оптически стимулируемая люминесценция, термолюминесценция, гамма-спектрометрия. Они позволяют расширить хронологический диапазон и уточнить результаты традиционных методов. Особенно перспективны они для материалов, которые не содержат органики и потому недоступны для радиоуглеродного анализа.

Методы датирования это тот самый «технический» язык, на котором время разговаривает с исследователем. Каждый новый изотопный анализ, каждый построенный ряд колец, каждая уточнённая стратиграфическая таблица — это шаг к более чёткому пониманию истории человечества. И если археолог достаёт из земли каменное орудие, то именно датировщик превращает находку в исторический факт. В этом смысле можно сказать: без хронологии нет антропогенеза, а без методов датирования нет хронологии.

Если статья Вам понравилась - можете поблагодарить меня рублём здесь, или подписаться на телеграм и бусти. Там я выкладываю эксклюзивный контент (в т.ч. о политике), которого нет и не будет больше ни на одной площадке.

Больше интересных статей здесь: Производство.

Источник статьи: Путешествие сквозь века: как учёные датируют прошлое.