Когда мы говорим об эволюции человека, чаще всего имеем в виду далёкое прошлое – австралопитеков, неандертальцев, кроманьонцев. Однако важнейшие изменения происходили и в последние 10–15 тысяч лет, уже после появления Homo sapiens. Эти изменения были вызваны не столько природным отбором, сколько новой стратегией выживания: доместикацией растений и животных. Именно переход к земледелию и скотоводству радикально изменил образ жизни человека, а вместе с ним и его генетику, физиологию, социальные структуры.

Это просто прекрасная фотка ребёнка и собаки. Ничего больше

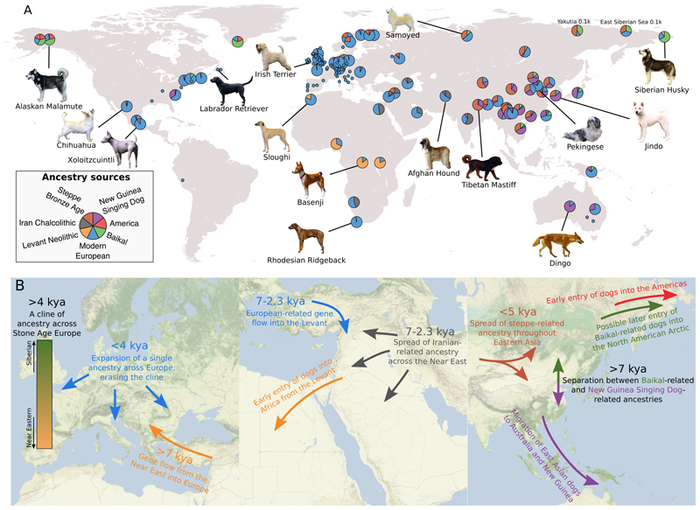

Собака считается первым животным, приручённым человеком. Археологические данные указывают, что процесс начался не менее 15–20 тысяч лет назад, а, возможно, и раньше. В Бонн-Оберкасселе (Германия) найдено погребение возрастом около 14 тысяч лет, где рядом с людьми лежит собака. Генетика показала, что собаки происходят от серых волков, но процесс одомашнивания шёл не через насильственное подчинение, а через постепенное сближение. Более лояльные к людям волки получали преимущества: доступ к остаткам пищи, защиту. Взамен они помогали в охоте и охране (об этом есть у меня на канале).

Доместикация собак изменила не только животных, но и людей. Совместная охота увеличивала эффективность добычи, а социальное взаимодействие с собаками стимулировало развитие коммуникации и эмпатии. Некоторые исследователи даже предполагают, что именно контакт с собаками усилил «социальную» составляющую когнитивных способностей Homo sapiens.

Залипательная карта происхождения собак

Около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке произошло событие, известное как неолитическая революция. Люди начали культивировать злаки – пшеницу, ячмень, просо, а также бобовые и лен. Независимые центры земледелия возникли в Китае (рис, просо), в Мезоамерике (кукуруза, бобы, тыква), в Андах (картофель, киноа).

Этот переход изменил диету человека. Вместо разнообразного набора продуктов охотников-собирателей рацион стал более богатым углеводами, но бедным по витаминам и белкам. Это повлекло за собой новые эволюционные вызовы.

Например, археологические скелеты показывают, что рост человека после перехода к земледелию уменьшился, а частота зубных патологий возросла. Но вместе с тем культурные преимущества (рост численности населения, возможность создавать излишки пищи) сделали земледелие устойчивой стратегией.

Человечество, как вид, питается по большей части зерном. Пшеница, рис и кукуруза

Особую роль сыграло скотоводство. Одомашнивание коз, овец, а позже коров и лошадей дало людям новые источники пищи (мясо, молоко) и ресурсы (кожа, шерсть). Однако употребление молока у взрослых вызывало проблему: у большинства млекопитающих активность фермента лактазы снижается после детства, и переваривать молочный сахар становится невозможно.

Генетические исследования показали, что у некоторых популяций Homo sapiens возникла мутация, сохраняющая активность лактазы во взрослом возрасте. Этот феномен (лактозная толерантность) распространился в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Обратите внимание: На предприятии «Алейскзернопродукт» в Алтайском крае запустили новую линию по изготовлению кормов для домашних животных.

Он стал ярким примером недавней человеческой эволюции под давлением культурных практик. Люди, способные усваивать молоко, получали энергетическое преимущество и дополнительный источник белка, что повышало шансы на выживание. Таким образом, культурная инновация вызвала генетическую адаптацию, ставшую ключевой для миллионов людей.

Бушмены в Калахари. Именно так (почти) жили наши далёкие предки

С переходом к зерновым в рационе Homo sapiens возросла доля крахмалов. Генетики обнаружили, что у земледельческих популяций увеличилось количество копий гена AMY1, кодирующего амилазу –фермент, расщепляющий крахмал. У охотников-собирателей копий меньше, у земледельцев их больше, что отражает адаптацию к богатой углеводами диете.

Это пример того, как культурные практики напрямую влияли на геном. Фактически человек начал сам себе создавать новые селективные давления.

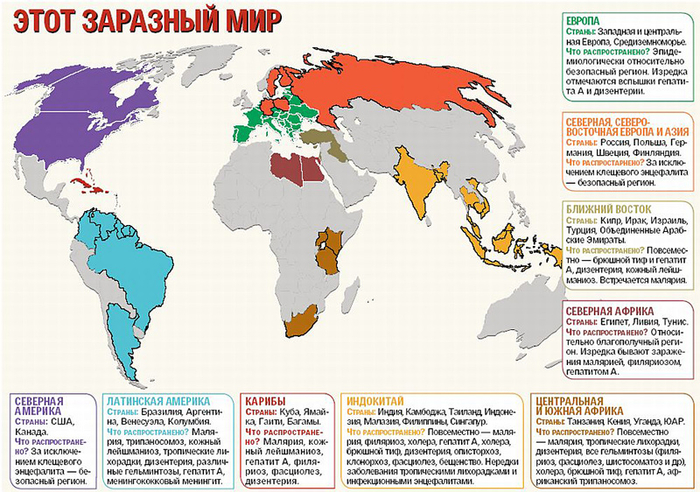

Земледелие и скотоводство имели и тёмную сторону. Рост плотности населения и контакт с животными способствовали распространению инфекций. Многие эпидемические болезни (оспа, корь, туберкулёз) возникли именно в этот период, как «зоонозные» инфекции, перешедшие от животных к человеку. В ответ шли генетические адаптации. Например, некоторые варианты генов HLA, регулирующих иммунный ответ, получили широкое распространение именно в земледельческих обществах. Это иллюстрирует, как тесное взаимодействие с животными изменяло не только культуру, но и генетику Homo sapiens.

Доместикация изменила не только физиологию, но и общество. Излишки пищи позволили создавать осёдлые поселения, что стало основой для городов и государств. Появились социальная стратификация, торговля, письменность. Человеческая эволюция стала не только биологической, но и социальной. Доместикация собак, растений и скота это не просто технологические достижения. Это события, изменившие генетику Homo sapiens. Толерантность к лактозе, увеличение числа копий гена амилазы, изменения в иммунной системе — всё это примеры коэволюции культуры и биологии. Эти процессы показывают: эволюция человека продолжается и сегодня.

Мы не застывший «венец природы», а вид, чья судьба определяется взаимодействием генов и культуры. И, возможно, именно это делает нас уникальными: мы не только продукт эволюции, но и её активные участники.

Если статья Вам понравилась - можете поблагодарить меня рублём здесь, или подписаться на телеграм и бусти. Там я выкладываю эксклюзивный контент (в т.ч. о политике), которого нет и не будет больше ни на одной площадке.

Больше интересных статей здесь: Производство.

Источник статьи: Как собака, корова и зерно изменили нашу генетику.