Сегодня поговорим о бактериальных заболеваниях, а точнее — о проблеме борьбы с ними. А если ещё точнее — то о проблеме антибиотикорезистентности (попробуйте выговорить). Но зайдём немного издалека.

Есть в физике такая интересная проблема трёх тел — это когда нужно рассчитать гравитационное взаимодействие трёх больших объектов. Задача интересная, но не решаема в общем случае, потому что малейшее изменение начальных условий ввергает систему в хаос. Так что пока человеки довольствуются решениями частных случаев — например, движение объектов в солнечной системе научились предсказывать достаточно точно. При этом гравитационное взаимодействие двух тел описывается простейшей формулой и ведут себя эти два тела предсказуемо:

Что-то похожее происходит в микромире: взаимодействие двух заряженных частиц описывается простенькой формулой Кулона, которая структурно такая же, как и формула гравитационного взаимодействия:

Разумеется, в какой-то момент учёные задались вопросом: вот мы знаем законы взаимодействия частиц, так чего бы не просчитать на основе этих законов движение молекул, а затем аминокислот, белков, клеточных стенок и прочих биологических элементов? Собственно, основная задача биологии — узнать, как это всё работает. Тогда станет понятно, что надо починить, если чего сломалось.

Увы, как и с задачей трёх тел, рассчитать взаимодействие не получилось. Как только речь заходит об атомах и молекулах, сложность рассчётов возрастает, да до такого уровня, что даже пытаться бесполезно. Поэтому постигается всё обычно опытным путём, который дорог и долог.

Однако, сами законы никуда не деваются, так что небесные тела и молекулы в конце концов балансируются под действием всех имеющихся сил. Причём так, что приняв, например, парацетамол, средний человек снизит болевые ощущения, а «окно» на Марс, когда расстояние до него минимально, открывается лишь раз в 2 года.

Ну а теперь, собственно, к самой устойчивости бактерий к антибиотикам. Совершенно безграмотная политика их использования привела к тому, что бактерии начали адаптироваться к препаратам. Из года в год появляются новые штаммы, которых либо не берёт старая отрава, либо её действие сильно снижено.

По данным ВОЗ, в 2021 году в Евросоюзе было отмечено более 670 тысяч случаев заражения устойчивыми к антибиотиками бактериями, из которых 33 тысячи закончились летальным исходом. В мире же на 2025 год примерно 5 миллионов человек умирает от таких патогенов. Если ничего не делать, то к 2050 году уже более 10 миллионов человек в году будут умирать от устойчивых бактерий, этот вид смертности станет лидирующим среди всех заболеваний (даже онкологию обгонит).

Уже сейчас существуют бактерии, которых практически не берёт ни один препарат. Особо выделяются среди них Neisseria gonorrhoeae и устойчивый к лекарственным препаратам золотистый стафилококк (MRSA).

К счастью, у устойчивости есть и обратная сторона — таким бактериям сложно конкурировать за ресурсы, так что живут они, в основном, в больницах, а их передача затруднена (иначе нам бы давно была крышка).

В любом случае, проблема есть и пока решается слабо. В год в разработке находится около 30 новых антибиотиков, из которых лишь единицы представляют собой действительно инновационные препараты. Все остальные — лишь варианты уже существующих, резистентность к которым появляется уже через 2-3 года после начала широкого использования.

В чём причина такого положения вещей? Причин несколько: разрабатывать антибиотики долго, дорого (очень) и сложно, а ценник на конечный продукт низкий. Государства проблему игнорируют, а у самих компаний не так уже много средств (чтобы там ни говорили про пухнущую от денег пациентов бигфарму). Так что вполне возможен сценарий, когда начнут массово появляться супербактерии:

Когда решил сэкономить на науке

Так что же, всё, конец? Уходить жить в землянки?

К счастью, все подобные апокалиптические прогнозы практически всегда почему-то предполагают, что наука и технологии всё это время будут стоять на месте.

Нейросети нам помогут

Надеяться на то, что государства озаботятся проблемой устойчивости к противомикробным препаратам, в ближайшее время точно не стоит. В развитых странах смертность не так уж и велика, так что пока её проще игнорировать.

А вот наука запросто сможет сделать то, чего не делают государственные мужи. Например, относительно дёшево создать целые классы новых антибиотиков. И первейший помощник в этом — нейросети.

Нейросетки сейчас на хайпе: кто-то говорит, что они всех заменят, а кто-то, что пузырь неизбежно сдуется и все эти опенэйай пойдут по миру с протянутой. Потому что, дескать, ChatGPT – тупой до невозможности.

К сожалению, мало кто знает, что нейросети общего назначения — это лишь верхушка айсберга. Помимо них существует множество специализированных нейросетей и вот они действительно круты. Круты настолько, что запросто превосходят целые коллективы спецов.

Вот такую вот инициативу и запустили в MIT (Массачусетский технологический университет, лучший технический ВУЗ планеты, не зря же там Гордон Фримен учился): искать при помощи нейросетей новые антибиотики с принципиально иным способом действия.

Проект так и называется: Antibiotics-AI и призван к 2027 году найти лекарства против 7 наиболее устойчивых бактерий:

-

Escherichia coli

-

Klebsiella pneumoniae

-

Acinetobacter baumannii

-

Pseudomonas aeruginosa

-

Neisseria gonorrhoeae

-

Staphylococcus aureus

-

Mycobacterium tuberculosis

Если кто не забыл начало статьи, то, возможно, спросит: а причём тут гравитационное и электромагнитное взаимодействие и каким к нему боком нейросети?

При том, что хотя мы не может просчитать работу всех молекул в наших организмах, работают они по строгим законам. А именно в нахождении закономерностей нейросети себя замечательно показывают.

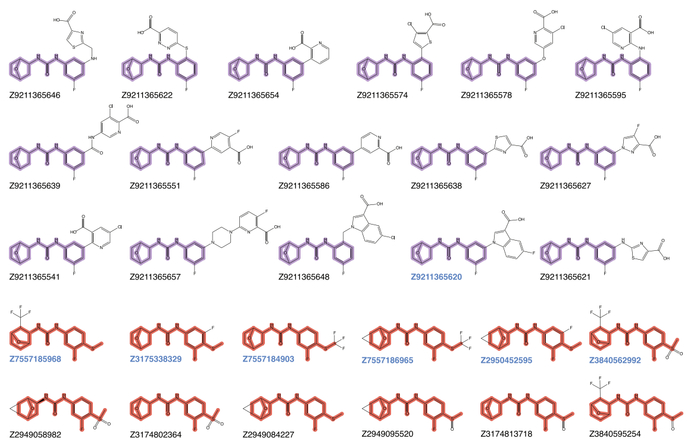

Команда разработала специализированную нейросеть и с 2020 года последовательно насыщает её информацией: описывает существующие законы, механизмы работы множества молекул и соединений, строения бактерий, формулами действующих лекарств и так далее. Например, для своего последнего исследования, учёные составили библиотеку из примерно 45 миллионов известных химических фрагментов состоящей из всех возможных комбинаций 11 атомов углерода, азота, кислорода, фтора, хлора и серы.

В результате нейросеть нагенерировала огромное количество перспективных фрагментов, из которых вручную и с помощью машинного анализа выбрали и синтезировали несколько наиболее перспективных и наименее токсичных.

Как-то так: генирируем, синтезируем, а потом испытываем наиболее перспективные

Они показали сильную антибактериальную активность против устойчивой к лекарственным препаратам Neisseria gonorrhoeae и устойчивого к лекарственным препаратам золотистого стафилококка (MRSA).

Проведённые опыты в чашках Петри и на мышиных моделях показали, что новые соединения лихо расправляются с патогенами. Мало того — они действуют на доселе неизвестную мишень, а значит, существующим штаммам придётся сильно постараться, чтобы выработать к ним резистентность.

На втором этапе исследований нейросеть вообще ограничили только законами физики, по итогу получив и синтезировав 6 совершенно новых действующих соединений, которые невозможно/крайне сложно было бы получить классическим способом разработки.

Сейчас команда занимается дополнительными исследованиями с целью превратить найденные молекулы в полноценные лекарства.

В чём суть?

Ценность этого исследования (и других подобных) в том, что огромная его часть делается «виртуально». Вносим данные, задаём параметры — и на выходе получаем список кандидатов. Чем круче у нас нейросеть, чем больше в неё заложено информации, тем точнее и быстрее она найдёт то, что нам нужно.

Ещё один не менее важный аспект — нейросеть может подобрать мишень, на которую не действовали все предыдущие препараты. А значит, лекарство с подобным действующим веществом будет максимально эффективно против бактерий.

Так что массовое вымирание от устойчивых бактерий человечеству не грозит — в недалёком будущем можно будет достаточно просто найти новую мишень, если старая вдруг адаптируется к существующим антибиотикам.

P.S. Ещё у меня есть бессмысленные и беспощадные ТГ-каналы (ну а как без них?):

Вот тут про молекулярную биологию, медицину и новые исследования: https://t.me/nextmedi;

Мой личный, куда сваливается наука и всякое гиковское: https://t.me/deeplabscience.

Больше интересных статей здесь: Производство.

Источник статьи: Как нейросети борются с антибиотикорезистентностью.